Il

n’y paraît pas, mais il est facile de commencer un discours sur

Frank Zappa. Il suffit de préciser que 27 ans sont passés

après le lancement de son premier disque, Freak Out (le premier

double-album concept de l’histoire du rock), car tout a

déjà été dit sur la vie et l’œuvre de ce

mordant critique des « establishment » sociaux, politiques

et musicaux. Il

n’y paraît pas, mais il est facile de commencer un discours sur

Frank Zappa. Il suffit de préciser que 27 ans sont passés

après le lancement de son premier disque, Freak Out (le premier

double-album concept de l’histoire du rock), car tout a

déjà été dit sur la vie et l’œuvre de ce

mordant critique des « establishment » sociaux, politiques

et musicaux.Du bouffon à l’iconoclaste, du génie au fou, aux influences stravinskiennes, bouleziennes et modernistes, il surfe sur les divagations des critiques dilettantes ou sur les éloges les plus dithyrambiques. Ce sont plus de 50 disques qui

dressent le profil chaotique d’un univers rock, rythm’n’blues, de la

parodie grossière pseudo-opéra aux allures

hollywoodiennes. Sans compter le psychédélisme, le

jazz-rock et d’innombrables soli de guitares parmi les plus beaux que

l’on connaisse.

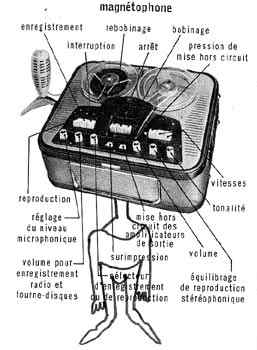

Mais comme si tout cela ne suffisait pas, il faut ajouter que Frank Zappa est également l’un des plus grands « magasin » verbal que la musique n’ait jamais connu. Pour le plaisir de quelques uns et l’abomination des autres. Le vieux Zappa poursuit sa route dans la marginalité et, pas seulement aux Etats-Unis, où il est ouvertement boycotté par les institutions musicales (chaînes de magasin, radios, télévisions,…) qui ont toujours vu dans son répertoire une force ennemie potentielle. La grande ironie qui caractérise cette opération permanente anti-Zappa est que la législation, qui rend possible le boycottage institutionnel des artistes non liés aux grandes corporations, garantie de fait une liberté totale d’expression à ceux qui s’auto-institutionnalisent de manière individuelle. Ainsi, ils peuvent boycotter Zappa mais ceux qui souhaitent aller à sa rencontre, le peuvent. Même au Brésil, la chose a toujours été très compliquée. Ecouter Zappa, ici, encore de nos jours, a un goût d’aventure ; les informations sont aussi rares que l’or et, dans les magasins, on ne trouve aucun de ses disques, zéro, rien. Mais c’est grâce à tous ces facteurs que la relation Zappa/fans est basée sur une grande admiration respectueuse dans la sincérité et le plaisir…plaisir qui selon Zappa, a été presque totalement supprimé avec l’apparition des corporations de Rock dans la moitié des années 70. Et ce fut ce plaisir qui me conduit dans la maison de Zappa, à Los Angeles pour cette brève conversation qui eut lieu lors de ce déjà lointain mois d’août 1991. Peut-être qu’aujourd’hui, les questions que j’aurais à lui poser auraient été bien différentes sur son rapport à la musique qui aurait changé, sa vie aussi, aurait-elle changé ?…. Mais, ses affirmations ne sont jamais banales et demeurent d’importants fragments d’une personnalité parmi les plus marquantes de la musique de ce siècle. C’était la première fois qu’un journaliste brésilien piétinait le terrain sacré que représente la maison de Zappa et ce privilège avait un goût très spécial. Déjà, l’attente dans le jardin fut agréable : un quart d’heure me suffit pour constater que la demeure de Zappa n’avait pas de formes définitives. Elle était parcourue par un grands réseau de passages, d’escaliers en colimaçon, de virages, tout cela orné d’un jardin botanique. Lorsque Mark Holdon (le secrétaire de Zappa) apparu, et qu’il me dit : « Frank t’attend », il n’y avait plus moyen de faire demi-tour. C’était parfait. Dans la grande salle accueillante, la décoration zappienne sautait aux yeux ; elle chatouillait l’envie de vol même chez le plus réfractaire des fans pour qui cet acte est une abomination. Disques d’or accrochés au mur, poupées et faux-nez avec moustaches, ordinateurs et….lui-même qui lança juste : « C ‘est bien que tu sois venu, assieds-toi ». Le magnétophone fonctionnait déjà. - Tu t’es toujours énormément intéressé à la politique. L’une de tes cibles principales a été l’ex-président Ronald Reagan…  « Ce qu’il y a de pire aux U.S.A.

aujourd’hui est la faute de Reagan. Une politique économique

désastreuse, tous les types de scandales possibles et

imaginables ayant touché l’Administration, tout est de sa faute.

C’était un crétin qui savait raconter de bonnes blagues.

Les personnes qui l’entouraient étaient diaboliques ; tous leurs

amis n’étaient que des gens richissimes, ils ont

ôté tout les espoirs dans le futur du citoyen

américain moyen. Reagan était un président

impérialiste avec la télévision et le reste des

médias dans sa poche » « Ce qu’il y a de pire aux U.S.A.

aujourd’hui est la faute de Reagan. Une politique économique

désastreuse, tous les types de scandales possibles et

imaginables ayant touché l’Administration, tout est de sa faute.

C’était un crétin qui savait raconter de bonnes blagues.

Les personnes qui l’entouraient étaient diaboliques ; tous leurs

amis n’étaient que des gens richissimes, ils ont

ôté tout les espoirs dans le futur du citoyen

américain moyen. Reagan était un président

impérialiste avec la télévision et le reste des

médias dans sa poche »- Tu as déclaré que tu allais définitivement t’éloigner de la scène. Donc, il n’y a plus aucun espoir de te voir un jour au Brésil ? « Les musiciens américains ont le cœur accroché à leur porte-feuilles, peu importe la musique, ce n’est plus qu’un simple métier. J’ai reçu des propositions faramineuses en terme de gain d’argent, je te parle de millions de dollars, mais je ne veux plus monter de groupe et affronter de nouveau certaines choses. En ce qui concerne le Brésil, c’est vraiment dommage de n’avoir jamais été invité, ni dans le reste de l’Amérique du Sud, d’ailleurs. Même pas au Mexique où j’ai un public très important ». - Nous avons reçu de nombreuses dépêches nous informant de ta candidature aux élections présidentielles des U.S.A.. Mais une fois élu, ne serais-tu pas confronté à des considérations étrangères au monde artistique ? Le problème de la drogue, par exemple… « Il existe deux options : ou tu fermes ta gueule et tu acceptes une administration corrompue, ou bien, tu agis. Certaines choses doivent changer, les mentalités stupides doivent être supprimées. La drogue, il faut la contrôler. Dans certains états, le Kansas, par exemple, l’alcool ne peut-être acheté que dans des lieux contrôlés par l’Etat fédéral. L’unique façon d’en finir avec le lucre des barons de la drogue est de contrôler tout le processus, de la production à la commercialisation dans des lieux spécialisés. Celui qui est puni est toujours le consommateur et nos prisons sont les plus remplies des pays industrialisés. A ce jour, le problème est que les barons de la drogue ont corrompu le gouvernement et ceci participe au renoncement général de toute tentative de changer les lois. C’est dégueulasse. C’est pour cela que ça me préoccupe au plus au point ». - Ca ne serait pas plus simple que tu t’investisses dans quelque chose de plus culturel ?  «

Ici, il n’existe pas de Ministère de la Culture. Et tu sais

pourquoi ? Parce que la culture n’existe pas ! Il y a deux mot que tu

ne peux pas utiliser ici. En réalité, il y en a 7

interdits à la radio, à la télé : shit,

piss, fuck, dick, ……mais deux autres ne peuvent-être dits nulle

part : culture et intellectuel. «

Ici, il n’existe pas de Ministère de la Culture. Et tu sais

pourquoi ? Parce que la culture n’existe pas ! Il y a deux mot que tu

ne peux pas utiliser ici. En réalité, il y en a 7

interdits à la radio, à la télé : shit,

piss, fuck, dick, ……mais deux autres ne peuvent-être dits nulle

part : culture et intellectuel.Si tu revendiques ton soutien à la culture, la droite te saute dessus. Ici, l’intellectuel, c’est un chauve, moche, qui ne se fait jamais sucer par une femme ! Moi, je peux dire que je suis un intellectuel mais le modèle de base que les U.S.A. exigent est celui de l’abruti. C’est comme ça. La VRAIE Amérique est celle d’un grassouillet remplie de bière ». - Tu as toujours eu de gros problèmes avec la censure. Où en est la situation des bandes noires sur les disques ? Penses-tu qu’un disque tel que Brodway The Hardway mériterait une bande noire ? « Sûrement, oui. Il est énormément plus offensif que la plupart des autres disques lancés avec une bande noire. Mais ils ne peuvent rien faire puisque je suis le patron de mon label. Ils peuvent refuser de prendre le disque dans leurs magasins, tel que Block Buster qui possède une chaîne de boutiques de disques dirigée par l’un de ces faux chrétiens. Mais le problème de la censure, ici, va bien au-delà de tout cela ; les gens eux-mêmes s’autocensurent par simple peur d’être à contre-courant de la pensée majoritaire. Mon travail a été occulté de très nombreuses fois mais je continue avec persistance ». - Combien de disques de Frank Zappa sont disponibles dans les magasins ? En parlant de disques, le vynil n’existe plus aux U.S.A. Toi qui a toujours défendu le CD, tu ne penses pas que le charme poétique de manipuler une pochette de 33 s’est perdu ? « Dans les dernières 25 années, j’ai sorti quelque chose comme une soixantaine de disques mais je ne sais pas exactement combien sont disponibles chez les disquaires. Si tu es quelqu’un qui achète un disque pour la musique, tu dois continuer avec le CD. Le son est indiscutablement meilleur. Moi, je ne fais pas de livret, je sors des disques pour la musique. Dans le passé, il existait toute cette magie autour de la pochette, tout fonctionnait en parfaite harmonie, mais c’est une tendance désormais révolue ».  -

Qu’a donné la série de bootlegs officiels Beat the Boots ? -

Qu’a donné la série de bootlegs officiels Beat the Boots ?« Je n’ai jamais écouté ces disques. C’est un spécialiste qui les a sélectionnés. Je déteste les bootlegs, tu devrais le savoir ; la production est merdique. Je dépense tout mon argent pour acheter du nouveau matériel performant dans le but réaliser de bons disques avec une qualité meilleure à chaque fois. Puis, arrive une bite avec son petit magnéto, enregistre mon concert, y met son nom et gagne de l’argent ! Ca me rend dingue ». - J’ai un excellent bootleg d’un de tes concerts auquel j’ai assisté à Londres en 1984 (note : avant de terminer ma question, Zappa se rappelle de cette unique date anglaise de cette année-là lorsqu’il avait donné deux concerts dans la même soirée) et je me souviens que, lors des présentations, un type a surgi du fond du théâtre en hurlant des absurdités. J’ai pu voir alors une étrange lueur dans tes yeux. Tu as eu peur ? « Après avoir passé un an dans une chaise roulante, tu m’étonnes ! Depuis qu’un fou m’a attaqué au Rainbow de Londres, j’ai commencé à me déplacer avec un garde du corps, ce qui est une chose fort désagréable ». - De quel autre souvenir anglais te souviens-tu ? « Le plus typiquement anglais fut celui du Royal Albert Hall. Nous avions programmé un concert avec un grand orchestre et mon groupe. Il y avait cette loi étrange qui vous autorisait des répétitions que pour les concerts live et pas pour les enregistrements. Le problème était que nous voulions enregistrer un disque live…. La responsable du théâtre exigeait un gros supplément d’argent pour les répétitions en vue de cet enregistrement live. De plus, un trombone de l’orchestre voulait renoncer car à un moment donné du spectacle, il devait crier le mot « bite », et pour lui, c’était trop grossier. Conclusion : les billets étaient tous vendus, le public attendait d’entrer et la responsable ferma le théâtre. Je lui ai intenté un procès pour rupture de contrat alors qu’elle m’en intentait un dans le même temps pour pornographie. Encore plus pornographiques furent les propos tenus par la Cour…. » - Existe t-il un public difficile et un public facile pour un artiste qui a plus de 20 ans de carrière ? « Bien sûr, les publics sont différents. Le pire endroit au monde pour jouer, c’est ici, à Los Angeles. Le public y a la mentalité Gun N’Roses, peu pensent à la musique…ils veulent juste faire du bordel. Le meilleur endroit aux U.S.A. est New York. En Europe, j’ai toujours été très bien accueilli : Allemagne, France, et même en Italie… » - Ce « même en Italie » a t-il un rapport avec l’épisode de Palerme, immortalisé dans le volume 3 de le série You Can’t Do That… ? Que s’est-il passé ? « Encore aujourd’hui, je ne sais toujours pas ce qu’il s’est passé. Nous étions en train de jouer au Stadio Comunale, qui appartient à la mafia…Une bonne partie des gars qui assuraient la sécurité appartenait également à la mafia. Seulement, il y avait aussi des policiers et des militaires. Inutile de préciser qu’aucun lien d’amitié n’existait entre eux. Subitement, je vois un soldat s’agenouiller en face de la scène et tirer un projectile de gaz lacrymogène sur le public. A ce moment là, explosa la confusion. Chacun pour soi, les uns tirant sur les autres car ils étaient tous très bien armés. Personne ne comprenait rien et nous, nous ne pouvions nous arrêter de jouer car la situation risquait de devenir bien pire. Nous sommes restés enfermés dans ce stade pendant des heures. La couverture de Man From Utopia portant l’inscription « Vaffanculo » est un hommage rendu à cette tournée. De plus, comme si cela ne suffisait pas, la tournée a coïncidé avec la victoire de l’Italie à la Coupe du Monde de Football… » - Comment va ton fils Dweezil ?  « Ca marche pour lui, je souhaite juste

qu’il ne passe pas 25 ans de sa vie sur les routes, comme moi. En mon

temps, le Rock était intéressant. Les prochaines 25

années ne seront que déclin. D’ailleurs, ce déclin

est déjà commencé depuis un certain temps. C’est

seulement du business. Tout a commencé aux alentours de 1975,

lorsque les industriels ont compris que le rock représentait un

outil idéal pour vendre leurs produits. « Ca marche pour lui, je souhaite juste

qu’il ne passe pas 25 ans de sa vie sur les routes, comme moi. En mon

temps, le Rock était intéressant. Les prochaines 25

années ne seront que déclin. D’ailleurs, ce déclin

est déjà commencé depuis un certain temps. C’est

seulement du business. Tout a commencé aux alentours de 1975,

lorsque les industriels ont compris que le rock représentait un

outil idéal pour vendre leurs produits.A partir de là, passer un accord avec une maison de disques signifiait que vous alliez devoir vendre également de la bière et des chaussures de sport ». - Pourrais-tu choisir un disque par décade, un disque représentatif de ton travail pour chacune de ces périodes ? « Freak Out a été un grand album pour les années 60 et il demeure toujours d’actualité aujourd’hui. Son objectif était de donner une vision différente de la culture américaine. Si tu l’écoutes aujourd’hui, tu constateras que très peu de choses ont changé. La décade des années 70 a été bonne pour moi, j’ai réalisé de bons disques, comme Joe’s Garage. Pour les années 80, sans hésitation, je choisis Thing Fish, c’est l’œuvre la plus étrange de ma carrière ». - On peut dire que ton rapport avec les journalistes musicaux n’a jamais été facile. Après tant d’années, comment analyses-tu la critique spécialisée d’aujourd’hui ? « Aujourd’hui, la situation s’est améliorée. Il y a 20 ans, tout le système était corrompu ; tu pouvais acheter les journalistes avec de la drogue, leur payer des vacances au soleil et des trucs de ce type. Maintenant, il existe une génération plus préparée ». - J’aimerais que tu choisisses un grand guitariste de Rock. « Pour moi, le guitariste qui a apporté une contribution majeure au Rock et qui est meilleur aujourd’hui qu’auparavant, c’est Jeff Beck ». - Accordes-tu une importance au fait de n’avoir presque jamais été mentionné dans la liste des meilleurs guitaristes ? « Pourquoi aurais-je du y figurer ? Je ne pense pas avoir apporté de contributions, tout du moins dans le Rock. Ce qui importe dans le Rock, c’est la rapidité. Et moi, je n’aime pas la compétition, je n’ai pas l’âge et l’énergie pour ce genre de préoccupation. Je connais parfaitement mes limites… » Propos recueilli par Fabio Massari en août 1991 à Los Angeles. Traduction : JL Portella Source : http://www.matson.it/sonora/html/articolobox.asp?IDArticolo=16&IDBox=3 |