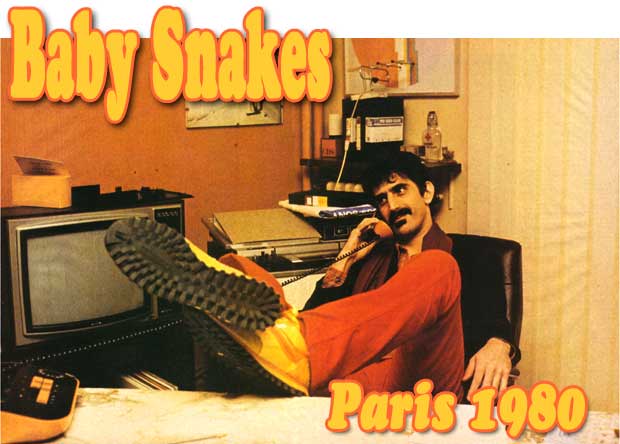

e n’était pas en tournée ni pour

promouvoir son dernier disque que Frank Zappa était cette

fois-là à Paris, mais pour présenter son nouveau

film, « Baby Snakes ». Un film à propos de gens qui

font des choses qui ne sont pas normales. Dans sa version

intégrale de près de trois heures (qui devrait être

ramenée ici à deux heures environ, « Baby

Snakes» met en scène Zappa, bien sûr, mais aussi une

bonne partie des Mothers, de Terry Bozzio à Warren Cucurullo, du

vétéran Roy Estrada à la petite Diva Zappa. e n’était pas en tournée ni pour

promouvoir son dernier disque que Frank Zappa était cette

fois-là à Paris, mais pour présenter son nouveau

film, « Baby Snakes ». Un film à propos de gens qui

font des choses qui ne sont pas normales. Dans sa version

intégrale de près de trois heures (qui devrait être

ramenée ici à deux heures environ, « Baby

Snakes» met en scène Zappa, bien sûr, mais aussi une

bonne partie des Mothers, de Terry Bozzio à Warren Cucurullo, du

vétéran Roy Estrada à la petite Diva Zappa.

Parfait prolongement de l’oeuvre discographique du Sicilien, «

Baby Snakes» n’est pas seulement un film pour fans

inconditionnels, mais aussi une excellente introduction à

l’univers et à la folie zappaiens. Donc un film fou, fou, fou,

qui permet au responsable de l’animation des petits personnages en

pâte à modeler, Bruce Brickford, de laisser courir son

imagination débordante de perversions visuelles et autres,

jusqu’à étonner le réalisateur lui-même.

a

deuxième heure du film est consacrée dans sa

quasi-intégralité à la retransmission d’un

concert. D’un intérêt cinématographique peu

soutenu, c’est tout de même l’occasion de voir Roy Estrada,

compagnon des premières aventures, reprendre une version

très théâtrale de « Sexually Aroused Gas Mask

». Mais la vraie vedette c’est le public, ici très

complice, qui n’hésite pas à monter sur scène pour

se livrer sous la férule du dompteur Zappa à

d’abominables sketches. a

deuxième heure du film est consacrée dans sa

quasi-intégralité à la retransmission d’un

concert. D’un intérêt cinématographique peu

soutenu, c’est tout de même l’occasion de voir Roy Estrada,

compagnon des premières aventures, reprendre une version

très théâtrale de « Sexually Aroused Gas Mask

». Mais la vraie vedette c’est le public, ici très

complice, qui n’hésite pas à monter sur scène pour

se livrer sous la férule du dompteur Zappa à

d’abominables sketches.

Neuf ans après «200 Motels s, voici donc un nouveau

monument de celluloïd qui, en dépit de son découpage

en deux parties et de quelques longueurs, deviendra vite un classique

du film musical. «Baby Snakes», ce n’est pas tout à

fait un film, ce n’est pas tout à fait un concert: c’est tout

juste du Zappa…

Après la projection, c’est un Zappa new-look, cheveux courts et

fringué comme un minet, qui répondit à nos

questions.

FRANCIS VINCENT & JEAN-MARC

BAILLEUX — Que penses-tu des gens normaux ?

FRANK ZAPPA — Les gens

normaux ont besoin des gens pas normaux. Sans les seconds, la vie

serait bien ennuyeuse. Je crois que la normalité peut être

guérie. Sans déviation, il n‘y a pas de progrès

possible, et inversement, Les gens pas normaux ont besoin de gens

normaux, Ils se complètent par contraste.

F.V. & J-M. B. — Qui

a produit le film ?

F.Z. — C’est moi. J’ai

tout payé de ma poche. J’ai eu des

contacts avec Polytel, ils ont visionné environ vingt minutes,

Ils étaient enchantés, voulaient bien le financer, mais

exigeaient en retour les droits sur mes disques pour le monde entier.

C’était tout à fait possible, je n’avais pas encore

signé pour CBS (en dehors du continent américain). Mais

ils n’offraient pas assez, et je ne voulais pas mettre en péril

ma carrière musicale pour le film. J’ai donc multiplié

les concerts pour le financer. Il m’a coûté cinq cent

mille dollars.

F.V. & J-MB. — Qui

est Bruce Brickford, qui fait les animations ?

F.Z. — C’est un des mes

fans sorti du rang. Nous nous sommes rencontrés après mon

premier film, en 1971. Il a commencé à travailler avec

moi en 73, et c’est lui qui animait «A Token 0f My

Extreme». (Le court-métrage diffusé il va quelque

temps par la télévision.)

F.V. & J-MB. — Une

musique de film bientôt?

F.Z. — Non, ce n’est pas

possible: j’ai déjà un autre album de prêt. Mais

CBS ne veut rien avant septembre, car les précédents

albums marchent bien, Nous avons eu trois albums dans les charts avec

« Sheik Yerbouti » et les deux « Joe ‘s Garage

». Sans parler de « Bobby Brown », qui est

resté en tête des hits en Scandinavie pendant plusieurs

mois. Une des raisons aussi qui font que mes disques se vendent mieux

est que CBS en assure mieux la promotion que les maisons de disques

précédentes.

F.V. & J-MB. — La

vidéo, comment la conçois-tu ?

F.Z. — Pour moi, la

vidéo est une extension de ma pratique musicale, En outre, je

m‘intéresse aussi aux nouvelles techniques, comme le

vidéo-disque par exemple. J’aimerais travailler dans ce secteur,

mais il me faudrait de l’argent pour tout ça. Tout ce que je

peux faire pour l’instant, ce sont des projets que je ne peux

réaliser moi-même, faute de moyens. Il y aura

peut-être un film sur « Joe’s Garage » si je trouve

de l’argent. Je voudrais commencer dès demain…

F.V. & J-MB. — Il y a

permanence d’un thème dans tes films, c’est la vie quotidienne

des musiciens. Tu parles de ça et, en quelque sorte, tu en fais

la démonstration par l’image...

F.Z. — Oui, c’est sans

doute que je connais un certain nombre de choses sur le sujet. Je

préfère parler de choses que je connais ou comprends. Je

ne voudrais pas faire un film sur les pilotes de course, parce que je

ne connais rien à tout ça. Et n’en ai rien à faire

non plus. De la même façon, je ne pourrais pas en faire un

sur les footballeurs... Je ne connais que les musiciens.

F.V. & J-MB. —

Revenons à tes dernier disques. Avec des chansons comme

«Bobby Brown» et «Don’t Work For Yuda », tu

sembles retourner à tes amours pour la musique noire et le

rhythm and blues...

F.Z. — J’aime ça,

tous ces trucs... Mais il est difficile de trouver des chanteurs pour

ce genre de musique. En fait, c’est devenu presque impossible depuis

que ce style est passé de mode, et on ne peut trouver des gens

qui veulent chanter comme ça. Il me faut donc chercher un peu

partout des gens capables de le faire.

F.V. & J-MB. — Tu

avais Roy Estrada et Ray Collins...

F.Z. — Oui, mais Roy est

maintenant dans un asile. S’il a de la chance, il sortira en avril et

je le prendrai pour enregistrer. Mais II y est resté presque

deux ans, aussi... Quant à Ray Colins, il est chauffeur de taxi

et sa voix est dans un très mauvais état. Il a eu des

problèmes de drogue.

F.V. & J-MB. —

Jouais-tu dans des groupes du style «Ruben And The Jets »

quand tu étais au lycée ?

F.Z. — Pas exactement

comme « Ruben And The Jets»: les groupes dans lesquels je

jouais sonnaient presque bien. (Sourire sardonique.)

F.V. & J-MB. — Tu as

quitté la batterie pour la guitare à dix-huit ans.

Pourquoi ?

F.Z. — Jouer de la

guitare représentait pour moi la possibilité de composer

instantanément, mais j’ai en fait commencé à jouer

de la guitare parce que j’aimais le blues.

F.V. & J-MB. — C’est

important pour toi, le blues ?

F.Z. — J’ai toute une

collection de disques de blues. Une grande collection, même, de

cette musique que j’aime vraiment beaucoup. J’en apporte toujours avec

moi en tournée, pour écouter sur la route ou à

l’hôtel.

F.V. & J-MB. —

Parle-nous du lycée de San Diego. Comment percevais-tu le rhythm

and blues, le jazz?

F.Z. — Je

détestais le jazz. Je pensais par contre que le rhythm and blues

était merveilleux. Dans mon lycée, il y avait une grande

séparation entre les gens qui aimaient le jazz et ceux qui

adoraient le rhythm and blues. Il y avait des bagarres. Parce que ceux

qui aimaient le jazz disaient aux autres: la musique que vous aimez,

c’est de la merde !

F.V. & J.-M.B. — Quel

genre de jazz était-ce ?

F.Z. — A cette

époque, c’était Howard Rumsey and his Lighthouse All

Stars. Et des trucs du genre « Martians Go Home » de Shorty

Rodgers. (Rires.) Comment pouvions-nous aimer ça?

F.V. & J-MB. — Oui,

mais quand tu montres ton intérêt pour Eric Dolphy, tu ne

peux pas dire que tu détestes complètement le jazz.

F.Z. — J’aime Eric Dolphy

non parce qu’il fait du jazz, mais parce que j’aime ce qu’il fait. Il

pourrait faire du country and western que je m‘en moquerais, puisque

j’aime ça. Tu sais, j’essaie d’apprécier les choses pour

ce qu’elles sont... Je n’aime pas les tendances ou les mouvements et

toutes les choses de ce genre, parce qu’il y a toujours un truc

intéressant, pris individuellement, mais jamais tout. C’est

comme en pop-music, quand les punks sont arrivés: il y a une ou

deux chansons que j’aime bien, mais le reste, je n’en ai vraiment rien

à faire.

F.V. & J-MB. — C’est

surtout une étiquette ?

F.Z. — C’est plus une

excuse pour s’habiller de façon surprenante qu’un réel

mouvement musical.

F.V. & J-MB. — Quand

on parle de tes influences jazzy, on cite souvent Ayler, Coltrane,

Mingus. On dit que tu aimes beaucoup Mingus...

F.Z. — C’est tout

à fait vrai mais j’aime aussi Thelonious Monk, les premiers

enregistrements de Wes Montgomery, avant qu’il ne mette des cordes

partout... Il n’y en a pas tellement, finalement. J’aime certains

disques de Coltrane, j’ai un Albert Ayler. Deux disques d’Archie Shepp,

aussi. En fait, je n’écoute pas tellement de jazz, et surtout

pas ce qui se fait en ce moment, parce que ce n’est rien d’autre que du

disco. Ils veulent faire du disco compliqué. Si je veux

écouter du disco, je préfère écouter Diana

Ross et Donna Summer.

F.V. & J-MB. — Les

quatre derniers disques publiés par Warner (« In New

York », « Studio Tan », « Sleep Dirt » et

«Orchestral Favorites ») étaient-ils

constitués des enregistrements destinés à sortir

en coffret ?

FZ. — Oui.

F.V. & J.-M.B. — Tout

ce que devait contenir le coffret a été publié ?

FZ. — Oui. J’ai beaucoup

d’autres bandes de ces séances, mais tout ce que j’avais

sélectionné pour le coffret est dans les quatre disques.

FV. & J-MB. —

Pourquoi le projet n’a-t-il jamais vu le jour dans sa forme originelle ?

F.Z. — Warner n’a fait

aucune promotion, Les disques sont sortis sous les plus affreuses

pochettes que j’aie vues de ma vie, sans aucune information, parce que

Warner n’avait légalement pas l’autorisation de les publier.

Warner n’avait pas de licence, aucune information d’édition,

aucun crédit pour les musiciens; personne ne savait qui jouait

sur quoi. En fait, cela s’est passé ainsi: j’avais encore un an

et demi de contrat avec Warner, je leur devais quatre albums. Mon

contrat stipulait que lorsque je leur remettais une bande, ils devaient

me remettre un chèque. Je suis arrivé un matin avec mes

quatre albums et j’ai réclamé mon argent et ma

liberté. Ils ont pris les bandes, les ont publiées et ne

m’ont jamais payé. Ni chèque, ni royautés. C’est

une grosse perte qui m’a beaucoup gêné pour travailler.

F.V. & J.-M.B. — Tu

es en procès avec Warner ?

F.Z. — Oui, c’est en

cours.

F.V. & J.-M.B. —

Peux-tu nous donner quelques informations sur ce qui aurait dû

être le projet initial ? Le découpage en quatre albums, la

sélection des titres pour chacun, l’ordre des morceaux te

satisfait-il?

F.Z. — D‘abord, je livre

toujours à la maison de disques un produit fini. Je veille

personnellement à la réalisation des pochettes, ce que je

n‘ai pu faire que pour le premier Sorti, le « Live In New York

»; ensuite je suis tout le processus jusqu’à la gravure,

je fais moi- même les ultimes corrections et

l’équalisation finale, de façon à obtenir

exactement le son que je désire. Pour aucun de ces disques je

n’ai pu faire ce travail. On ne m’a même pas prévenu de la

gravure. Le son est gâché, alors que la musique est bonne.

Ça me rend fou de voir de la musique mal gravée et

emballée dans des pochettes horribles.

F.V. & J-MB. —

Envisages-tu de republier un jour l’ensemble proprement ?

F.Z. — Quand l’affaire

sera jugée, j’espère récupérer mes bandes

et sortir le coffret prévu initialement. En fait, ça a

été une monumentale erreur de la part de Warner de

refuser de sortir le coffret. A l’époque où je leur ai

livré les bandes, ce n’était pas encore la « crise

du disque ». Il y avait un grand coup de marketing à

faire, le coffret aurait fait beaucoup de bruit, beaucoup plus de bruit

avec une telle quantité de musique publiée d’un seul coup

et promue comme un événement sans précèdent

qu’avec des disques séparés et sortis le plus banalement

du monde. C’eût été plus intelligent de leur part.

Ils auraient certainement vendu plus de coffrets que d’aucun des

disques séparés. Mais ils avaient à

l’époque des problèmes beaucoup plus importants que moi,

comme sortir un nouveau Fleetwood Mac. Tu sais, quand on a ce genre de

projet en cours, il est difficile d’accorder la moindre attention au

reste. Je ne vends pas dix-sept millions d’albums, donc je ne vaux pas

la peine qu’on s’attarde, qu’on s’occupe de ce que j’enregistre, qu’on

me laisse un an et demi en studio et qu’on me laisse dépenser un

million deux cent mille dollars pour un seul album. Quand on a sur son

label un artiste qui monopolise de tels moyens et réclame ce

genre de chiffres, il faut veiller au grain. En comparaison, ce que je

fais n’a pas de sens pour eux en termes de business; ils se disent

juste: « OK, sortons ces petites merdes et voyons ce qui se

passe. »

F.V. & J-MB — Avec le coffret, avais-tu

l’intention de réaliser une sorte de panorama musical, une somme

de tout ce que tu es capable de créer en musique ?

FZ. — Oui. Imagine un peu

dans la même boîte « The Black Page », «

Redunzl », « Filthy Habits », « Sleep Dirt

» des morceaux live, d’autres avec grand orchestre. Si tu aimes

la variété dans une certaine qualité, c‘est assez

excitant. Ça l’est beaucoup plus si tu maintiens les contrastes

d’une plage à l’autre, comme dans le « Live In New York

» que si tu découpes le tout en tranches et en

catégories. Mon idée était que quelqu’un de

musicalement ouvert pourrait entendre s’entrechoquer et se superposer

des genres diamétralement opposés dans un ensemble

où aucun d’eux ne serait plus particulièrement mis en

valeur. C’était ça, le projet du coffret.

F.V. & J-MB. — Quel

était l’orchestre que tu as utilisé pour les morceaux en

grande formation de «Studio Tan» et «Orchestral

Favorites » ?

F.Z. — C’était un

orchestre essentiellement constitué de musiciens de studio de

Los Angeles.

F.V. & J-MB. — Des

musiciens classiques ?

F.Z. — Tu sais, les

musiciens de studio de LÀ. sont capables de jouer n’importe

quoi, des jingles pour Pepsi Cola aux symphonies de Mozart. Ce sont

juste des « musiciens à louer ».

F.V. &

J-MB. —

Combien étaient-ils ? F.V. &

J-MB. —

Combien étaient-ils ?

F.Z. — Quarante, y

compris Terry Bozzio à la batterie.

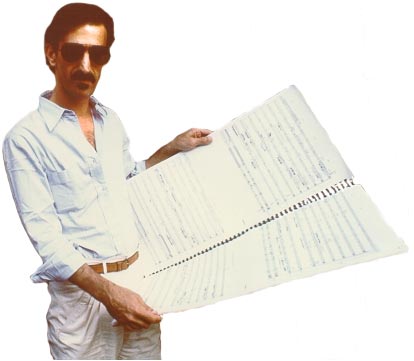

F.V. & J-M-B. —

Envisages-tu de tourner avec un grand orchestre ?

F.Z. — Pourquoi crois-tu

que j’ai apporté ces partitions ? C’est parce que j’essaie de

les faire jouer.

F.V. & J-MB. — Je

veux dire: vas-tu essayer de tourner avec la musique d’«

Orchestral Favorites », par exemple ?

F.Z. — Cela revient au

même. En fait, c’est impossible de « tourner » avec

un grand orchestre. D‘abord parce que cela coûte trop cher;

ensuite parce qu’il est extrêmement difficile de trouver un son

correct en dehors du studio. Ajoute à cela que les salles

européennes sont répugnantes.

F.V. & J-MB. —

Pourquoi alors un musicien estimable comme toi accepte-t-il d’y jouer ?

F.Z. — Je n’ai pas le

choix. Peut-être y a-t-il de bonnes salles, mais elles sont ou

trop petites, ou fermées au rock. Montre-moi une bonne salle qui

contienne dix mille personnes, et j’y joue demain. La France est le

pays du monde où les salles de concert de rock sont les plus

dégueulasses. Tu dois comprendre que pour un musicien c’est un

acte de dévouement que de venir jouer en France.

F.V. & J-MB. — Mais

prends Leonard Bernstein, qui peut lui aussi attirer dix mille

personnes. Il est venu récemment à Paris et il a

joué plusieurs jours dans des salles de deux mille places...

F.Z. — D’accord,

examinons le cas de Leonard Bernstein. Combien de roadies a-t-il ?

Aucun ! Combien de musiciens dans son groupe ? Zéro ! Il dirige

l’orchestre local. On lui paie son cachet, son billet d’avion, sa

chambre d’hôtel, c’est tout. Quand je voyage, j’ai vingt- six

personnes sur la route, vingt-six salaires, vingt-six bouches à

nourrir, sans parler de l’équipement. Les coûts que cela

implique m’interdisent complètement de jouer dans des salles de

deux mille places.

F.V. & J-MB. —

Pourquoi changes-tu si souvent de musiciens ?

F.Z. — Parfois j’en

change, parfois ils décident de faire autre chose. Ils gardent

leur place aussi longtemps qu’ils le désirent, aussi longtemps

qu’ils aiment ce qu’ils font.

F.V. & J-MB —Tes relations avec Terry Bozzio

semblaient musicalement excellentes, pourquoi a-t-il quitté le

groupe ?

F.Z. — Il est parti. Il a

fait partie du groupe pendant trois ans, puis il a décidé

qu’il voulait être une Rock’n’Roll Star en lettres capitales, Il

a rejoint UK pendant un an et demi. Quand Eddie Jobson et Terry Bozzio

étaient tous les deux dans mon groupe, ils étaient les

meilleurs amis du monde. Dans UK Eddie était le patron, et en

plus il y avait deux Anglais et un Américain qui lui servaient

d’esclaves. Terry ne l’a pas supporté. Il est parti.

F.V. & J-MB. — Mais

n’y a-t-il pas quelque part une volonté résolue de ta

part de changer de temps en temps d’équipe ?

F.Z. — Mets-toi à

ma place: à chaque fois que je change un musicien, il faut que

je forme le nouveau venu. Cela prend beaucoup de temps et coûte

beaucoup d’argent. Ce serait plus facile et plus rentable pour moi de

garder toujours le même groupe. Seulement, je ne peux pas garder

quelqu’un qui n’est pas complètement dévoué

à son travail. S’il a l’esprit ailleurs, je n‘en veux plus: il y

a trop d’excellents musiciens qui rêvent de prendre sa place. Je

reçois des cassettes, des partitions, des lettres de musiciens

du monde entier, et ce parce que j’ai le seul groupe important reconnu

partout et existant depuis Iongtemps que n’importe qui peut rejoindre

s’il en a la capacité. J’auditionne tous ceux qui se

présentent, et je suis le seul à offrir une telle

opportunité. Il n’y a aucun moyen d’entrer dans Led Zeppelin.

Les musiciens le savent. C’est une bonne chose qu’ils sachent aussi que

ma porte n’est jamais close, il y a des gens qui m’ont sollicité

plusieurs fois sans succès, jusqu’à ce que leur moment

vienne. Prends Craig Steward, par exemple: il est venu auditionner

à l’époque de « Roxy & Elsewhere ». Il

était déjà excellent, mais il ne pouvait pas

apprendre ses parties assez vite, pas aussi vite que George Duke et les

autres, il nous ralentissait. Je lui ai dit: « Rentre chez toi,

travaille et rappelle-moi dès que tu te sens prêt, »

C’est ce qu’il a fait, et maintenant il est dans le groupe.

F.V. & J.-M.B. —

Autrefois, tu citais quelques musiciens avec lesquels tu souhaitais

travailler. Y a-t-il des musiciens que tu inviterais à rejoindre

le groupe ?

F.Z. — Personne de connu.

J’aurai toujours du plaisir à jouer avec Aynsley Dunbar... et

George Duke, aussi.

F.V. & J-MB. —

Comment expliques-tu que bien des musiciens n’ont jamais

été meilleurs que lorsqu’ils travaillaient avec toi ?

F.Z. — Rien ne remplace

la DISCIPLINE, et c’est la première chose que n’importe quel

musicien doit apprendre en entrant dans le groupe: la discipline. Je ne

parle pas de punitions, seulement du respect du travail collectif. Tu

dois connaître pas mal de musiciens. As-tu remarqué que ce

sont les gens les plus fainéants du monde ? Ils ne font jamais

ce qu’on leur demande à temps, parce qu’ils sont

fainéants comme des couleuvres. Ils croient que l’univers va les

combler de ses bienfaits parce qu’ils sont si super. Et ils se

trompent. Car si on veut faire un disque ou une tournée, il faut

commencer par beaucoup travailler, répéter, repousser ses

limites. Si on n‘est pas capable de faire cela tout seul, il faut que

quelqu’un vous y contraigne. C’est tout ce que je fais. Je demande aux

musiciens de faire des trucs qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de faire

auparavant; et s’ils veulent continuer avec le groupe, il faut qu’ils

réussissent. C’est comme ça que ça marche.

Après cela, lorsqu’ils partent ils se disent: « Enfin

libre, plus de discipline, je vais enfin être super de nouveau.

» Et ce qui se passe, c’est qu’ils sont super et qu’ils ne font

rien. Parce qu’il n’y a plus personne pour les inciter à

s’épanouir. La plupart d’entre eux arrêtent de progresser

en quittant le groupe.

F.V. & J-MB. —

Revenons à Mingus. On te trouve en général au

moins un point commun avec lui: la même façon de

travailler avec les musiciens, la même rigueur dans le travail

orchestral...

F.Z. — Je ne suis pas un

expert de Charlie Mingus, je ne connais pas ses habitudes, mais il y a

une ou deux choses que j’ai entendu dire; notamment que la discipline

l’amenait à boxer ses musiciens pour les foutre dehors. (Rires.)

Je n’ai jamais touché un de mes musiciens pour m’en

séparer. (Rires.)

F.V. & J-MB. — Tu

aimes les responsabilités ?

F.Z. — Bien sûr. Je

suis mon seul employeur.

F.V. & J-MB. — Mais

est-ce par choix ou par obligation ?

F.Z. — Quand quelqu’un te

finance, à moins d’être dans un domaine

spécialement organisé de façon à

éviter que cette personne n‘intervienne dans la

réalisation des projets, tu te trouves toujours dans une

situation paradoxale où le sponsor a un droit de regard sur ce

que tu fais. Donc, pour moi, il est préférable que je me

finance moi-même pour que personne n’ait à me dire ce que

j’ai à faire. Je prends l’entière responsabilité

financière et artistique de tout ce que j’entreprends. C’est

mieux ainsi.

F.V. & J-MB. —

Même si cela te prend cinq ou dix ans de plus ?

F.Z. — J’ai eu ce genre

de dilemme. Mais je pense que les gens qui sont

intéressés par ce que je fais préféreront

toujours connaître ce que moi j’ai voulu faire plutôt que

ce que mon producteur m’a fait faire.

F.V. & J-MB. — As-tu

toujours agi ainsi ? Est-ce que tous les disques que tu as

réalisés l’ont été à l’abri de toute

ingérence extérieure ?

F.Z. — Pas les trois

premiers, que Verve a pas mal censurés. Ensuite, j’ai fait ce

que je voulais.

F.V. & J-MB. —

N’as-tu jamais réalisé certains disques, comme

«Chunga’s Revenge» par exemple, en vue de financer d’autres

projets (« 200 Motels») ?

F.Z. — Non, dans ce sens

qu’il est impossible de considérer aucun de mes disques comme

capable de financer quoi que ce soit, (Rire.) Surtout publiés et

promus par Warner Bros. En plus, la plupart de mes disques ont toujours

eu des destins commerciaux très inégaux, même d’un

pays à un autre. Certains sont de gros succès dans un

pays et des flops complets ailleurs. « Chunga’s Revenge » a

marché très fort en Italie et en Thaîlande, «

Waka Jawaka » et « Grand Wazoo» ont fait de gros

scores en Finlande, « Fillmore East » et «Just

Another Band From LA. » ont été disques d’or en

Australie.»

F.V. & J-MB. — A

propos de «Uncle Meat », tu as parlé quelque part de

l’influence de Colon Nancarrow...

F.Z. —

(étonné) Vous ne le connaissez pas ? C’est un compositeur

qui vit à Mexico, mais il est né dans le Kentucky. Il

écrit des musiques pour piano qu’il est humainement impossible

de jouer. Aussi fait-on appel à une machine, tellement c’est

compliqué. Il y e beaucoup de canons bizarres et de structures

étranges.

F.V. & J-MB. — J’ai

lu que tu aimais « la nourriture avec beaucoup de cayenne et la

musique avec beaucoup de dissonnances». C’est une bonne

définition de ta musique, mais pourrais-tu nous donner des

détails sur ta méthode de travail. Dans la pratique,

comment composes-tu ?

F.Z. — La plupart du

temps en tournée. J’ai toujours mon cartable, avec du papier

à musique. J’ai une heure à attendre dans un

aéroport, je sors mon papier, je le pose sur mon cartable et

j’écris. J’écris à l’hôtel, dans l’avion,

dans les coulisses... Quand je reviens de tournée, je mets tout

cela en ordre: je joue certaines sections au piano, je fais des

corrections, je structure des morceaux et je les orchestre.

F.V. & J-MB. — Quelle

formation as-tu eue ?

F.Z. — J’ai

fréquenté les bibliothèques et

écouté des disques.

F.V. & J-MB. — Cela

parait tout simple !

F.Z. —

C’est tout simple.

Si tu ne prends pas les choses ainsi, tu vas au conservatoire. On te

dit « lis ce livre ». Ce n’est pas nécessaire de se

payer des études si c’est pour en arriver là, Autant

aller directement au fait. Vous voulez voir des partitions ? F.Z. —

C’est tout simple.

Si tu ne prends pas les choses ainsi, tu vas au conservatoire. On te

dit « lis ce livre ». Ce n’est pas nécessaire de se

payer des études si c’est pour en arriver là, Autant

aller directement au fait. Vous voulez voir des partitions ?

F.V. & J-MB. — Et

comment ! (Moment émouvant où le Maître mande son

garde du corps quérir deux monumentaux cahiers reliés

format mammouth et contenant l’orchestration intégrale pour

guitare, percussions et orchestre de cent huit musiciens de quatre

grands oeuvres « Bon In Dacron », «Sade Jane »,

« Mo’n Herb’s Vacation» et « Voööol

», morceaux de bravoure au destin confus. « Sad Jane»

devait être interprété par l’Orchestre

Philharmonique de Vienne sous la direction de Frank, mais le projet dut

être abandonné faute de subsides (encore), la TV

autrichienne refusant de payer les droits réclamés pour

l’enregistrement de l’événement, Frank a depuis

confié l’ensemble au responsable du catalogue classique CBS pour

qu’il le fasse parvenir à Pierre Boulez. Mais il paraît

aujourd’hui plus probable que les oeuvres soient montées par le

London Symphony Orchestra. Affaire à suivre...)

F.V. & J-MB. —

Lorsque tu envoies des partitions à l’IRCAM, n’est-ce pas que tu

cherches à te faire accepter de l’intelligentsia

culturalo-contemporaine ?

F.Z. —

Non. Si j’envoie

des partitions à Boulez, c’est qu’il est plus qualifié

que moi pour les diriger. Ce n’est pas pour avoir sa

bénédiction ou une bonne note comme pour un exercice

scolaire, mais parce que ce sont des partitions difficiles et qu’il est

un excellent technicien de la direction d’orchestre. F.Z. —

Non. Si j’envoie

des partitions à Boulez, c’est qu’il est plus qualifié

que moi pour les diriger. Ce n’est pas pour avoir sa

bénédiction ou une bonne note comme pour un exercice

scolaire, mais parce que ce sont des partitions difficiles et qu’il est

un excellent technicien de la direction d’orchestre.

F.V. & J-MB. —

Etait-ce pour la même raison que tu avais envoyé

«200 Motels» à Zubin Mehta ?

FZ. — Oui. A moins de

consacrer le reste de mes jours à apprendre à diriger un

orchestre classique, il vaut mieux que je loue les services de

quelqu’un qui a les aptitudes mécaniques et la formation pour le

faire à ma place.

F.V. & J-MB. — Que

penses-tu du pirate qui a été enregistré à

l’occasion du concert de «200 Motels» avec le LA.

Philharmonique dirigé par Zubin Mehta.

F.Z. — Je ne l’ai jamais

entendu.

F.V. & J-MB. — Tu as

souvent fait des références explicites à la

musique contemporaine sur tes pochettes. Tu es un grand admirateur de

Varese, entre autres. Te soucies-tu d’obtenir quelque sorte de

reconnaissance de ce « milieu culturel»?

F.Z. — Pas du tout. Car

le public pour cette musique — si elle a un public — n’a aucun lien

avec la plus grande part de ce que je produis.

F.V. & J-MB. — Mais

ne crois-tu pas que beaucoup de ceux qui achètent tes disques

sont aussi ceux qui achètent Varese ou d’autres contemporains ?

F.Z. — S’ils le font,

c’est souvent parce que c’est moi qui ai attiré leur attention

sur ces musiciens, non pas par simple curiosité. Malgré

tout, je crois qu’il y a aujourd’hui un marché beaucoup plus

large parmi les jeunes pour la musique contemporaine que jamais

auparavant. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent autre chose

qu’Eagles ou Linda Ronstadt, un son nouveau, une plus grande

liberté. Cependant, le public habituel de la musique

contemporaine reste beaucoup trop constitué d’intellectuels qui

discutent mathématique et non musique après chaque

concert. Ceux-là, il ne m’intéresse pas

spécialement de les atteindre.

F.V. & J-MB. —

Pourtant, tu es le seul à le faire dans le domaine de la musique

dite « populaire ». Beaucoup de tes fans sont des «

intellectuels du rock».

F.Z. — Peut-être en

France. Mais c’est très différent d’un pays à

l’autre. Et puis je parlais de ce type d’intellectualisme qui

mène à un cul-de-sac. Quand on prend une idée

musicale et qu’on la sophistique au point qu’elle n’existe plus

musicalement, comment peut-on y trouver le moindre plaisir ? Cela

devient un jeu purement abstrait et vide de sens.

F.V. & J-MB. —

Cependant, certaines sections de « Gregory Pecary » sont

aussi complexes et sophistiquées que bien des morceaux de

musique intellectuelle.

F.Z. — Et alors ?

L’important, c’est que cela n’empêche pas les kids d’aimer

« Gregory Pecary ».

F.V. & J-MB. —

Evidemment, mais alors pourquoi Varese, que tu aimes, ou Penderecki

ont-il tant de mal à se faire apprécier par le plus grand

nombre ? N’est-ce pas simplement parce qu’ils ont une fausse image ?

F.Z. — Je ne sais pas.

Personnellement, l’« image » me concerne peu. Quand

j’écoute de la musique, je ne me préoccupe pas

d’où elle vient mais seulement de savoir si elle est bonne ou

pas, si elle me plaît ou non.

F.V. & J-MB. —

Qu’écoutes-tu plus particulièrement dans ce domaine ?

F.Z. — Je possède

à peu près tout Penderecki mais je n‘aime pas tout

inconditionnellement. J’aime surtout sa musique pour orchestre, bien

que mon oeuvre préférée soit son opéra

« Les Diables de Loudun ». J’aime aussi le concerto pour

violoncelle. J’ai tout ce qui a été enregistré de

Varese, et j’aime tout sans exception. J’ai une grande collection de

Stravinski 90 % de ce qu’il a composé. Ce que j’aime par dessus

tout, c’est « L’histoire du Soldat » (E.F.D.T.), plus

particulièrement « La Marche Royale » (l’indicatif

de l’émission « Six Huit » sur France Musique le

soir): c’est exactement ce que je cherche en musique. J’aime

naturellement les grands ballets, « Le Sacre du Printemps

», « Petrouchka », « L ‘Oiseau de Feu »

et «Agon ». Je n’aime pas trop la période

néo-classique, ni ses dernières oeuvres sérielles

(à part «Agon »). J’aime Takemitzu...

F.V. & J-MB. — Te

considères-tu comme un musicien de rock ?

F.Z. - Je suis

COMPOSITEUR. Un compositeur qui ne compose pas qu’avec des notes. Quand

je forme un groupe, je crée une sculpture vivante de

personnalités qui, entre autres choses, jouent des notes de

musique. Tout ce que je fais, je le fais en termes de composition.

Composer, c’est organiser les événements suivant

certaines structures. On peut le faire avec des notes de musique, avec

des idées, des objets. Tu prends ce plateau, tu mets la tasse et

la cuillère ici, c’est country & western; tu les mets

là, c’est soft rock. Tu as saisi ?

F.V. & J-MB. —

Qu’arrive-t-il après l’interdiction complète de la

musique ? Y a-t-il un Acte IV à « Joe’s Garage» ?

F.Z. — Il n’y a pas

d’Acte IV. Je pourrai changer d’avis, mais pour l’instant il n’y a pas

d’Acte IV.

F.V. & J-MB. — Alors

quoi d’autre ?

F.Z. — J’ai

déjà terminé un disque en public. Mais je ne sais

pas si ce sera le prochain à sortir, car la prochaine sortie est

prévue pour septembre et d’ici là j’ai le temps

d’enregistrer des tas de choses.

F.V. & J-MB. — Qu’est

devenu le musico des Sixties qui n’avait aucun potentiel commercial ?

F.Z. — Tu sais,

commercialement je ne vaux toujours pas grand-chose si tu mets la barre

à dix-sept millions d’albums.

F.V. & J-MB. —

Combien pèses-tu ?

F.Z. — Environ six cent

mille dans le monde.

F.V. & J-MB. —

Pourquoi as-tu coupé tes cheveux ?

F.Z. — Parce que

j’étais fatigué de répondre aux questions sur les

Années 60 et que j’en avais dans la bouche quand je mangeais.

(Propos

recueillis par FRANCIS VINCENT et JEAN-MARC BAI LLEUX.)

Parution

: Rock & Folk, n°161 de juin 1980.

|