Q Quand

on arrive à

l’aéroport de Los Angeles, après une nuit blanche et de

trop nombreux Martini pour tuer l’ennui de quinze heures d’avion, on

est déphasé. La ville est à la dimension de ses

fantasmes dix millions d’individus se partagent les « blocks

» d’une mini planète qui s’étale sur cent

kilomètres de bitume : une Cadillac passe sans s’arrêter

devant un auto-stoppeur au visage ravagé par de trop nombreux

produits chimiques.

C’est sous une pluie fine que le taxi remonte Sunset Boulevard

où un Eric Clapton de quinze mètres de large sur dix

mètres de haut bouge des bras mécaniques sur sa guitare.

« Man, this city really boogie ». Me dit

le chauffeur de taxi. On est bien Hollywood, le tronc terrestre du show

business, la mère féconde de centaines de stars, la ville

des espoirs, de la folie, des désillusions, où le terrien

moyen se sent mal et où l’extra-terrestre moyen se sent bien.

Lundi. C’est le lendemain de Noël ; tout est fermé et il

pleut, j’ai le choix entre écouter l’une des douze stations FM

de rock et regarder la télé ; je préfère

dormir et garder mon énergie pour le soir car les RUNAWAYS

jouent dans une boite à dix mètres de mon hôtel, et

ces quatre petites nanas de dix-huit ans savent vraiment vous sucer

tous vos neurones. Mais le but de mon voyage était bien d’aller

dénicher M. ZAPPA dans son antre.

ZAPPA qui observe

l’Amérique du haut de ses trente-sept ans,

dix-huit ans de musique, deux mille interviews, le créateur

polyvalent, la machine à génie. On a dit beaucoup de

choses sur ZAPPA, qu’il était tyrannique avec ses musiciens,

qu’il ne supporte pas les journalistes, qu’il se tourne vers une

musique plus « commerciale »... BEST est allé chez

lui, à Laurel Canyon, faire la part de vrai et de faux, Une

Rolls-Royce noire garée devant une grande maison rose et jaune,

au beau milieu des silencieuses collines de Laurel Canyon, c’est la que

ZAPPA a vécu dix ans de son histoire. Seule une petite lampe

éclaire son visage très sérieux dans cette grande

pièce sans fenêtre où des machines bizarres

attendent les informations du maître pour convertir

l’idée, en produit fini. Il a l’air nerveux et ennuyé,

ses longs cheveux pendent sur sa chemise ouverte.

Gilles Riberolles : Pourquoi

t’es-tu sépare d’Herb Cohen avec qui tu as fondé ton

label BIZARRE ?

Frank Zappa : Parce que je l’accuse de fraude et de diverses

activités malintentionnées.

G. R : Es-tu satisfait de la

compagnie WARNER BROS!

F. Z. : Non, ce sont des personnages répugnants.

G. R. : Vas-tu à nouveau

créer ton propre label ?

F. Z. : J’essaierai, mais la WARNER a rendu impossible la signature de

deux contrats l’année dernière, un avec EMI et l’autre

avec PHONOGRAM. Ils se sont opposés à la signature de ces

contrats. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai été

trompé par deux sortes de gens : la première est le

manager en qui j’avais confiance depuis onze ans, et l’autre est cette

énorme firme appelée WARNER BROS qui ne m’a pas

payé mes droits depuis un an, et qui a essayé

d’influencer le reste de mon travail en m’écartant

d’éventuels travaux avec d’autres compagnies ; et ça va

aller jusqu’en justice. Ça prend de trois à cinq ans aux

U.S.A. pour exposer ce genre de cas à un tribunal mais je

suppose que ce sera quand même étalé sous les yeux

d’un juge.

G. R. : Est-ce que

ça signifie que nous n’aurons pas de disque avant quatre ou cinq

ans ? G. R. : Est-ce que

ça signifie que nous n’aurons pas de disque avant quatre ou cinq

ans ?

F. Z. : C’est une question compliquée parce que la WARNER essaie

de faire sortir des disques qu’ils n’ont pas le droit de faire sortir

mais j’essaie de les en empêcher par des moyens légaux;

sinon il est possible que je ne sorte pas de disque avant quatre ou

cinq ans.

G.R. : Est-ce une

procédure typique de la W. B. ?

F. Z. : Je ne sais pas si c’est typique, mais c’est ce qui s’est

passé ; j’avais un contrat spécifiant que je devais leur

remettre quatre albums le 31 décembre 77, et je l’ai fait en

mars 77 ; je suis allé a leur bureau, et je leur ai donné

les quatre bandes complètes; ils étaient sensés me

payer lors de la remise des bandes, mais ils ne l’ont pas fait.

Ils n’ont pas rempli le contrat à deux niveaux différents.

G. R. : A combien

s’évaluait le contrat ?

F. Z. : Ils devaient me donner 60 000 dollars par album. Ils me doivent

donc 240 000 dollars «1 200 000 NF).

II

allume sa deuxième cigarette.

G. R. : Tu as fait plusieurs

films, mais certains tel que « UNCLE MEAT » ne sont pas

sortis. Pourquoi ?

F. Z. : Pour le cas de « UNCLE MEAT » je n’avais pas assez

d’argent pour le finir.

G. R. : Personne n’a voulu le

produire ?

F. Z. : C’est moi qui investissais l’argent mais je suis devenu

fauché. Et le film TV que vous avez vu en France n’est jamais

passé aux U.S.A.

G. R. : Tu n’as pas eu le

même succès en tant que cinéaste qu’en tant que

musicien, sont-ils conçus dans un esprit différent ?

F. Z. : Non ce n’est pas la même chose, les disques

étaient le produit de différents groupes, et ce sont deux

audiences différentes; il y a bien sûr une couche commune,

mais l’audience de mes disques n’est pas grande non plus de toute

manière, alors si je devais compter sur les gens qui

achètent mes disques pour aller voir mes films…

G. R. : Quelle a

été ta formation préférée des

« MOTHERS OF INVENTION » parmi les 13 ou 14 avec lesquelles

tu as joué ?

F. Z. : J’aime celle que j’ai maintenant.

G. R. : La même que dans

« ZOOT ALLURES » ?

F. Z. : Non, Il y a deux musiciens qui étaient en France

l’année dernière, le bassiste et le batteur (Pat O’ Hearn

et Terry Bozzio). Il y a deux personnes aux daviers : Tommy Mars et

Peter Wolf qui est de Vienne ; Roy Estrada est revenu avec nous, il

chante, Adrien Belew est l’autre guitariste, il vient de Nashville, et

nous avons un nouveau percussionniste appelé Ed Man.

G. R : C’est le groupe avec

lequel tu vas partir en tournée le 11 janvier ?

F. Z. : Oui. Nous resterons probablement six semaines en Europe; nous

donnerons trois concerts à Paris, un à Colmar et un

à Lyon pour la France.

G. R. : Es-tu toujours

intéressé par ce qui se passe sur la scène

européenne ?

F. Z. Juste ce que je peux en lire dans les journaux et je suis

sûr que ça ne donne pas d’indications précises de

ce qui s’y passe réellement.

G. R. : Qu’est-ce que tu penses

du mouvement punk comme critique sociale ?

F. Z. : Je pense qu’il se parodie lui-même. C’est juste un nouvel

exemple des extrêmes auxquels en arrivent les maisons de disques

pour vendre leurs produits. Les gens sont si conditionnés que si

on leur dit qu’il y a quelque chose de nouveau il faut qu’ils

l’achètent; j’ai entendu quelques groupes punk qui faisaient

quelque chose de musical et que j’ai aimé tels que BLONDIE par

exemple, mais le mouvement punk dans son ensemble n’est pas une

critique sociale, c’est du mercantilisme.

G. R. : Donc les musiciens

n’auraient rien à exprimer ?

F. Z. : Je pense qu’au début beaucoup de gens impliqués

dans le mouvement punk n’étaient pas du tout des musiciens ;

c’était juste des gens qui avaient une certaine allure, qui

furent rassemblés par des promoteurs qui leurs disaient :

« Tu fais ci, tu fais ça » et on va en faire un

disque. Les SEX PISTOLS en sont un exemple typique.

G. R. : Es-tu toujours un freak ?

F. Z. : Bien sûr.

G. R. : Ta musique est-elle

toujours influencée par une critique de l’Amérique ?

F. Z. : Oui j’ai mon idée sur l’Amérique.

G. R. : Te sens-tu un musicien

américain ?

F. Z. : Absolument, je suis 100 % américain, mais pas de la

façon dont les Européens l’imaginent.

G. R. : La plupart des musiciens

de rock aux U.S.A. ne sont pas « Intellectuels » dans leur

musique...

F. Z. : C’est leur problème.

G. R. : Oui mais toi tu l’es ;

tu es différent des autres rock stars dans la mes…

F. Z. : La différence principale est que je ne suis pas une rock

star, je suis une légende. Si j’avais été une rock

star, tu ne serais pas ici.

G. R. : Pourquoi?

F. Z. : Parce que les rock stars ont une vie et une esthétique

différentes; c’est-à-dire basées sur le fait de

s’amuser tout le temps, pendant que quelqu’un d’autre fait le travail

pour eux.

G. R. : Es-tu aussi

discipliné dans ta vie privée que dans ton travail ?

F. Z. : Oui.

G. R. : Tu as dit un jour que

dans ton travail tu utilisais Dieu comme énergie...

F. Z. : Hmmm. Je pense que tout le monde a une

idée de ce que Dieu pourrait être. Certaines personnes en

retirent le côté facile, c’est-à-dire la version

que l’église en donne ; on te dira que Dieu est comme ci et

comme ça, et comme tu es paresseux et que tu ne t’es jamais

penché sur le problème, tu mets un peu d’argent dans leur

boîte et tes dons t’offrent une tranquillité d’esprit; et

moi je suis ma propre voie.

G. R. : Qui est ?

F. Z. : Ça n’intéresse pas ton journal.

G. R. : Fais-tu de la

méditation ?

F. Z. : Est-ce que j’ai l’air d’un des BEATLES ?

Sa

femme nous apporte du café à la française;

s’ensuit une discussion de caractère culinaire…

G. R.: Tu as critiqué

beaucoup de choses telles que la drogue, les hippies, les gurus; en

quoi crois-tu ?

F. Z. : Je sais ce qui est beau je suis entièrement dévot

à mon idéal esthétique et je continue mon chemin

vers cet idéal à travers le bordel compliqué de la

société moderne. Par exemple, en ce moment, je travaille

sur un film qui nécessite des équipements techniques et

pour le faire j’ai besoin d’utiliser ces machines, les laboratoires

adéquats pour les tirer, et j’ai besoin d’accéder

à d’autres équipements qui sont tous très chers;

avant de pouvoir réaliser tout ça, j’ai besoin de gagner

de l’argent. Si tu es un poète tu n’as qu’à prendre un

crayon et un papier et c’est bon. C’est comme former un groupe et

l’emmener en tournée, les gens vont voir un spectacle en pensant

que tu grimpes sur scène et joues, ils se trompent, on a

répété trois mois avant notre US. tour.

G. R. : Tous tes rêves

sont chers ?

F. Z. : Malheureusement oui.

G. R. : Quel genre de film

prépares-tu?

F. Z. : C’est un film pour le cinéma et il s’appelle «

BABY SNAKES ».

Nous

buvons alors un verre de vin pour réalimenter nos gorges

atrocement desséchées, et nous repartons de plus

belle.

G. R. : Comment expliques-tu le

succès que tu as en Europe par rapport aux U.S.A.?

F. Z. : Le marché américain du disque est basé sur

des gens qui écrivent de la musique pour les directeur de

programme, c’est-à-dire les programmateurs de chansons sur les

différentes chaînes de radio; on leur donne une liste

chaque semaine de ce qu’ils sont supposés faire passer, et s’ils

le jouent suffisamment souvent, ces morceaux deviendront des tubes,

leur taux d’écoute augmentera, ainsi que leur tarif de

publicité.

G. R. : En France nous avons

très peu de station qui passent du rock, mais il y en a tant aux

U.S.A...

F. Z. : Et elles sont toutes en compétition ; le piège de

la musique populaire aux U.S.A. est que les groupes ne jouent plus la

musique qu’ils aiment, mais la musique que le directeur de programme va

aimer. Nous on ne doit pas plaire aux directeurs de programme... En

Europe c’est diffèrent, les gens viennent aux concerts,

achètent les disques; nous allons là-bas tous les ans

depuis 1967, et je ne pense pas qui y ait beaucoup d’autres groupe qui

le fassent.

G. R. : Que penses-tu du public

français ?

F. Z. : J’ai été surpris l’année dernière

quand j’ai joué aux abattoirs, de voir que leur

compréhension de l’anglais s’est améliorée, mais

je me sentais mal pour ces gens parce que c’est vraiment un endroit

horrible.

G. R. : Penses-tu pouvoir

exprimer la même chose aux non anglophones ?

F. Z.: Il y a une chose qui les touches tous c’est la musique, s’il

aiment le son ils n’ont pas besoins de comprendre les paroles.

G. R. : Mais ta musique est de

plus en plus vocale.

F. Z. : Oui. S’ils comprenaient les paroles ils en tireraient

certainement plus de choses, mais ce n’est pas un problème.

G. R. : Est-ce que tu fais un

show différent suivant l’endroit où tu te trouves ?

F. Z. : Il y a certains morceaux que nous ne jouons pas dans les pays

ou la compréhension de l’anglais est vraiment faible, ceux qui

comportent de longs passages parlés et

généralement en Europe ils ont une plus grande

tolérance pour la musique instrumentale

G. R. : Pourquoi ?

F. Z.: Parce qu’il y a une plus grande tradition musicale qu’aux U.S.A.

G. R. : Que penses-tu des

« TUBES » ?

F. Z. : On m’a dit qu’ils avaient un très bon show. Ils sont

connus là-bas ?

G. R. : Ils viennent de passer

à Paris et on a dit qu’ils étaient le version 78 de ce

que tu faisais Il y a dix ans.

F. Z. : J’ai fait beaucoup de choses il y a dix ans qui

influenceront

des gens plus tard.

G. R. : Serais-tu prêt

à produire des groupes comme tu l’as fait auparavant ?

(GRAND FUNK, ALICE COOPER.)

F. Z. : Ça dépend du groupe, ça dépend si

j’ai le temps ; je n’ai rien de prévu.

G. R. : Que penses-tu des

journalistes ?

F. Z. : La réponse que je donne généralement aux

U.S.A. est : le journalisme rock est fait par des gens qui ne savent

pas écrire, parlant de gens qui ne pensent pas et

préparant des articles pour des gens qui ne savent pas lire. Le

seul endroit pire qu’ici est l’Angleterre.

G. R. : Vois-tu toujours des

gens comme CAPTAIN BEEFHEART ou CAL SCHENKEL?

F. Z. ; Je n’ai pas vu CAL depuis un an, mais BEEFHEART était

ici il y a trois semaine…

G. R. : Que penses-tu de sa

musique, a-t-il pris la même direction que toi ?

F. Z. : Non, différente,

G. R. : Tu penses qu’il est

toujours dans l’ « underground »?

F.Z. : Je ne sais pas ce que ça veut dire... Il ne choisit pas

de jouer pour une petite audience; il devrait y avoir plus de monde

pour l’écouter.

G. R. : Ton audience s’est elle

agrandie lorsque tu es retourné vers une musique plus

traditionnelle ?

F. Z. : Certains de mes premiers albums contiennent du rhythm’n’blues ;

non, je crois que l‘audience s’est agrandie grâce à plus

de concerts. « 200 MOTELS » est un film qui a aidé

à agrandir notre audience aussi.

G. R. : Je voulais dire la

transition « GRAND WAZOO » « OVER NITE SENSATION

».

F. Z. : Tu te souviens que j’avais fait « GRAND WAZOO »

dans une chaise roulante; j’ai eu cet accident en Angleterre et j’ai

été obligé d’arrêter la route pendant un an.

J’ai fait quatre albums pendant cette période: « JUST

ANOTHER BAND FROM L. A », « GRAND WAZOO » ,«

WAKA/JAWAKA », et « RUBEN & THE JETS FOR REAL »

qui est sorti chez MERCURY ; et puis on a eu le contrat pour DISCREET ;

j’ai créé un nouveau groupe avec RUTH UNDERWOOD, JEAN.LUC

PONTY, GEORGE DUKE... et il n’y avait pas de chanteur. J’ai

auditionné beaucoup de gens, mais comme personne ne faisait

l’affaire, j’ai dit OK je vais le faire moi-même : et c’est comme

ça que ça se passe depuis « OVER NITE SENSATION

».

G. R. : Tu fais de la musique,

des films, du business, quoi encore?

F. Z. : Non rien, je peignais avant, mais je n’ai pas peint depuis

vingt ans.

Il

me montra alors une partition qu’il vient de terminer, et qu’il veut

proposer à un orchestre européen lors de sa

tournée.

G. R. : Tu as une idée de

qui pourrait jouer ça?

F. Z. : Il faut un grand orchestre, environ 120 musiciens.

G. R.: Ça a l’air

compliqué. Il n’y a aucune partie vocale?

F. Z. : Non.

G. R. : Pourquoi le choix d’un

orchestre européen ?

F. Z. : Je pense que ça les intéressera plus que les

Américains. Les Américains veulent seulement jouer

BEETHOVEN, tu vois ce que je veux dire ? Pour que les vieilles avec

leurs cheveux bleus puissent avoir l’impression d’aimer la musique

(c’est la première fois qu’il rit franchement). Les orchestres

américains sont comme les stations de radio, ils jouent

seulement les tubes !

G. R. : C’est comme

l’Américain moyen type que essaie d’être à la mode.

F. Z. : Ouais ! Les A.M.T. trouvent leur mode dans des endroits ou on

l’a déjà décidée pour eux et sans aucun

goût.

G. R. Comme à WOOLWORTH ?

F. Z. : Non, Il y a des trucs super à WOOLWORTH ! (rires). Les

gens vont dans les magasins, prennent 2 comme ci, 3 comme ça, 4

comme ceux-ci, puis ils rentrent chez eux, mettent tout à la

fois quelles que soient les couleurs... Les pires sont ceux qui vont

à PARIS-FRANCE pour boire un verre de champagne et se balader

rive gauche avec leurs six appareils photo... C’est déjà

assez dur pour eux de dire « Oui-Oui », sans éclater

de rire !

Nous

buvons notre quatrième tasse de café et fumons notre

onzième cigarette (car nous sommes des gens très sains).

G. R. : Comment

présentes-tu les nouveaux morceaux à ton groupe ? G. R. : Comment

présentes-tu les nouveaux morceaux à ton groupe ?

F. Z. J’écris toutes les partitions, puis je synchronise le jeu

des musiciens. C’est comme un projet d’architecture ou je planifie ce

qui va se passer ; les musiciens lisent leur partie, et tout sort en

même temps.

G. R. : Tu utilises seulement

des musiciens qui savent lire la musique ?

F. Z. : Non, n’emporte qui pouvant mémoriser rapidement.

G. R. : Comme AYNSLEY DUNBAR !

F. Z. : Oui, AYNSLEY a une très bonne oreille; il essais 2 ou 3

fois, et c’est greffé pour la vie.

G. R. : Quels sont tes mauvais

souvenirs de musiciens avec lesquels tu as joué?

F. Z. : Au moment où je jouais avec eux je les aimais tous.

Certains sont partis pour diverses raisons, et ce serait tentant de

dire ; « Ceux-la étaient une bande de trous du culs

», mais je ne le ferai pas.

G. R. : Comme JEAN-LUC PONTY !

F. Z. : Je ne préciserai pas; mais crois-moi, il y en a eu.

G. R. : Certains t’ont

critiqué après avoir quitté le groupe...

F. Z. : Je pense quels ont dit des choses sur moi lors d’interviews

pour se faire de la publicité.

G. R. : Penses-tu être

naturellement doué pour la musique, ou l’as-tu beaucoup

travaillée ?

F. Z. : Je sais que je suis doué parce que je n’ai pas du tout

travaillé.

G. R. : Es-tu différent

des autres ?

F. Z. : Ouais.

G. R. : Tes influences musicales

aujourd’hui sont’elles les mêmes qu’en 64 ?

F. Z. : Les mêmes depuis « FREAKOUT »

G. R. : Pourquoi les exprimes-tu

différemment ?

F. Z. : J’essaie de prendre avantage des moyens mis à ma

disposition ; quand j’ai enregistré « FREAK OUT » je

n’avais qu’un magnéto 4 pistes ; avec un 24 pistes ça

aurait sonné différemment; et si les musiciens avec

lesquels j’ai enregistré « F.O. » avaient

été aussi bons que ceux avec lesquels je vais venir en

Europe...

G.R. : Il y aura beaucoup de

solos dans ton prochain show ?

F. Z. : Probablement, spécialement en Europe.

G. R. : Des improvisations ?

F. Z. : Il y en a toujours eu, mais dans un temps défini parce

qu’il faut savoir où le show va aller. Les gens veulent une

continuité dans le spectacle, ils veulent une forme.

G. R. : Le fait que tu changes

souvent de musiciens signifie-t-il qu’ils correspondent mieux à

ta nouvelle orientation?

F. Z. : C’est une des raisons ; l’autre est que j’engage parfois des

musiciens qui ne supportent pas les tournées.

G. R. : Ils partent

d’eux-mêmes ?

F. Z. : Oui. Il y en a qui partent puis qui reviennent.

G. R. : Utilises-tu toujours la

notion de Continuité Conceptuelle?

F. Z. : …

G. R. : Si je voulais

découvrir ma propre C.C., que suggérerais-tu?

F. Z. : Je ne sais pas si tu en as une ; tout le monde n’en a pas ;

certains ne réalisent même pas ce que ça veut dire.

Le concept y est exprimé dans la structure de mon nouveau film :

il faut que chaque section ait un rapport avec la suivante et les

éléments de connection sont parfois minuscules. Par

exemple tu vois cette voiture de police ? ( il me montre une mini voiture de police

pour enfants ; il appuie sur le phare clignotant  rouge et une

sirène se déclenche ainsi qu’une voix disant : «

Vous êtes cernés, rendez-vous.. » suivie de coups de

mitraillette. rouge et une

sirène se déclenche ainsi qu’une voix disant : «

Vous êtes cernés, rendez-vous.. » suivie de coups de

mitraillette.) C’est un morceau de continuité

conceptuelle. Comment imagines-tu que ça peut fonctionner en

tant que CC. ? (d’un air vainqueur). Tu peux pas hein ?

G. R. : Ça pourrait

être l’expression destinée aux enfants d’un besoin de C.C.

dans les renforts de police ?

F. Z. : C’est un des éléments. Je vais te dire quels sont

les éléments: Il y a ça, il y a la chanson «

YOU MUST HAVE BEEN A BEAUTIFUL BABY », il y a un masque à

gaz, et il y a un « poop shoot » ?

G. R. : Qu’est-ce qu’un «

poop shoot » ?

F. Z .: C’est un trou du cul ; dans ce cas-là ça

s’appelle un « poop shoot ».

G.R. : Ce sont les

éléments de C.C. de ce film ?

F. Z. : Certains des éléments. Il y a des moments

où tu peux les voir fonctionner tous ensemble mais ils ne

veulent rien dire eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire ?

G. R. : Eeuuhhh ?

Et

puis le "lunatisme" de Frank Zappa reprend le dessus ;

lui qui considère la roulette du dentiste comme un plaisir,

comparée à une interview, il m’invite à

déjeuner et à pénétrer dans sa vie

privée ; peut-être parce qu’il aime bien la France,

peut-être parce que je suis aussi musicien. Le micro de mon

recorder débranché, le masque tombe : et c’est avec la

gentillesse du père de famille qu’il me fait visiter sa maison :

une grande pièce ornée d’un gigantesque sapin de

Noël donne accès aux chambres et à la cuisine vers

laquelle nous nous dirigeons promptement appelés par les cris de

la faim. Il me présente sa femme, Gaël, qui mène un

combat sans merci avec le bouchon d’une bouteille de Muscadet ouverte

en mon honneur, et ses trois petits enfants qui ont l’air très

occupés à essayer de découvrir les mille

possibilités de leurs cadeaux de Noël. Nous

prenons chacun une assiette, allons nous installer dans son patio

étouffé de plantes tropicales et c’est à

l’américaine, sans cérémonie que nous

dégustons une cuisse de dinde en sauce. Frank Zappa est un

professeur, un maître et moi un élève qui m’apprend

comment reconnaître du premier coup d’oeil l’origine de quelqu’un

: les Français ont les cheveux oranges, les Hollandais ont de

mauvaises dents, les gens de Détroit ont d’horribles

chaussures... Images flashes du sociologue bouffon. Tex Avery de la

musique qui reste en dehors de toutes les modes, de toute implication;

et c’est pourquoi il est une légende. Il m’explique, qu’il a peu

d’amis, qui ne sort jamais, ne va même jamais au cinéma et

passe la majeure partie de son temps à travailler; son

énergie est sans limites, toujours renouvelée, toujours

présente; je lui demande quelle est sa technique (souffrant

moi-même d’une grande paresse), et il me répond avec un

sourire malin qu’il n’en a pas.

Il va répéter cet après-midi avec ses musiciens.

« Tu veux venir ? Oui ? Ok. Tu as une voiture ? En taxi ? Bon

alors attends moi, on ira ensemble » Pendant qu’il se

prépare, je jette un oeil sur ses 4 ou 5 000 disques parme

lesquels je peux remarquer toute la collection des BEATLES, du

free-jazz, beaucoup de RAVEL… Il réapparaît vêtu de

chaussures en python, d’un pantalon blanc trop grand, d’un blouson en

nylon noir, et d’un chapeau rond en feutre noir. Nous montons dans sa

Rolls-Royce noir, et descendons les collines noires… Non, pardon,

vertes de Laurel Canyon.

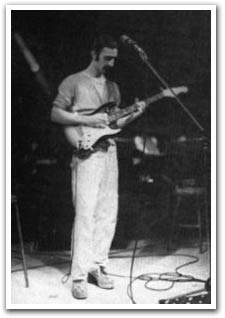

L

L’endroit

est un

ancien studio de cinéma de trente mètres sur quarante,

loué pour l’occasion, dans lequel Roy Estrada, le vieux

Mother retourné au foyer, fait une démonstration de

frisbee à un roadie, Zappa prépare l’envol de son engin,

il tourne, cherche, règle, contrôle, s’accorde ; les

musiciens rejoignent enfin leurs instruments; Terry Bozzio

derrière ses fûts est calme et silencieux, tandis que les

autres plaisantent, s’agitent... Zappa est détendu, sûr de

lui, il est enfin vraiment lui-même. Il contrôle huit

musiciens par lesquels il va canaliser son humour, sa force, sa

technique ; et eux ils attendent. Il branche une Stratocaster et

commence « MONTANA »… Quelqu’un a dû

faire un imperceptible contretemps, il arrête tout d’un doigt et

recommence, 3 fois, 4 fois, mais ne s’énerve jamais ; les

musiciens, eux, commencent à s’énerver, alors ils jouent

« BABY SNAKES », nouveau morceau qui sera probablement la

musique de son film. Surprise toujours ; un morceau très long

où F.Z ne joue presque pas de guitare, mais chante

accompagné par un Roy Estrada en pleine forme, et dans la

structure interne du morceau: de longs passages dénudés

ou seule la voix de Zappa est présente ; puis départ de

le machine vers un éclatement rythmique contrôlé

c’est pas vraiment du rock, c’est un voyage fou à travers les

musiques d’ascenseurs, la télévision, les tares, le

spectacle de l’Amérique, puis Zappa enfourche sa nouvelle Gibson

marron sans jack (ce qui lui donne une complète autonomie dans

ses mouvements), et entame un solo wha-wha à phrases très

brèves et très rapides qui fait décoller le

morceau vers ses propres astres ; plus d’humour, plus de critique,

juste un son qui crève l’intellectualisme pour venir se loger

dans vos tripes et qui est bien trop beau pour être drôle.

Nouveau break ou Roy Estrada de sa voix très haute nous rappelle

les bons moments de « RUBEN & THE JETS » et puis,

surprise encore, avec un rythme presque disco à contretemps qui

dévie vers des dissonances. Les musiciens sont

très forts mais Zappa ne leur octroie pas une larme de

créativité ; ils sont ses instruments, sa

continuité ; il n’y a pas un son, pas une ambiance qu’il ne

contrôle pas : même pendant que les autres font une pause,

il règle inlassablement ses dix-huit pédales et son

ampli. Les jacks rebranchés, ils repartent avec « ZOOT

ALLURES » et cela dura jusqu’à onze heures du soir. Les

musiciens fatigués rangent leurs instruments et Zappa me demande

avec un air de connaître la réponse : « Tu crois que

les Français vont aimer ? » Les traits tirés et les

oreilles bourdonnantes chacun rentre chez soi se reposer car demain

ça recommence...

Le

lendemain je téléphone à Warner Bros pour savoir

ce

qu’ils pensent des accusations proférées contre eux : la

seule information que j’en tire est que je suis une personne

indésirable et qu’ils ne sont pas en mesure de

révéler quoi que ce soit pour l’instant.

Je descends un peu en avance au bar de l’hôtel ou j’avais

rendez-vous avec une amie, j’y rencontre Pat O’Hearn, le tout jeune

bassiste qui vient d’Oregon; il est très timide, très

nerveux, mal à l’aise ; il me parle sans que je lui pose de

questions comme pour se défouler d’une trop grande oppression...

—« Moi je suis musicien de jeu, et je ne donne pas le meilleur de

moi-même avec Zappa; aucun de nous d’ailleurs sauf

peut-être Terry (Bozzio). Tu sais que Frank était batteur

au début, il est tyrannique mais très honnête: si

il vire quelqu’un au bout d’une semaine alors qu’il l’avait

engagé pour un an, il le payera quand même. »

— Ah ! Bon ? C’est lui qui prend l’initiative de les renvoyer ?

— Oui, il y a deux ans quand il a eu ses problèmes avec H. Cohen

et puis Warner, il a viré tout le monde et a formé un

nouveau groupe... »

Et c’est peut-être pour ça que au pied du sombre mur du

show-business Frank Zappa, soumis à un avenir incertain, donne

aujourd’hui le meilleur de lui-même…

Texte

& Interview : Gilles

RIBEROLLES.

Derniere

parution : Best

N°115 février 1978

|